La dialisi peritoneale è una tecnica di depurazione extracorporea che utilizza la membrana peritoneale come filtro naturale per rimuovere tossine e liquidi in eccesso dall’organismo, nei pazienti con insufficienza renale cronica.

Si tratta di un approccio terapeutico che consente una maggiore autonomia, poiché può essere eseguito anche a domicilio, adattandosi alle esigenze cliniche e quotidiane del paziente.

In questo articolo verranno analizzati gli elementi essenziali della metodica — il peritoneo, la soluzione dialitica e il catetere — insieme alle diverse tecniche esecutive, alle buone pratiche infermieristiche e ai più recenti accorgimenti per ridurre i rischi infettivi, con l’obiettivo di offrire una guida sintetica ma completa per chi si avvicina a questa importante opzione terapeutica.

Indice

- Il peritoneo come membrana semimpermeabile

- Soluzione Dialitica

- Educazione sanitaria nella gestione delle sacche di soluzione

- Catetere peritoneale

- Assistenza Infermieristica Pre e Post Posizionamento di Catetere Peritoneale

- Assistenza Infermieristica durante la Dialisi Peritoneale

- Tecniche della Dialisi Peritoneale

- Metodiche della Dialisi Peritoneale

- Procedura Infermieristica di un cambio CAPD durante la Dialisi Peritoneale

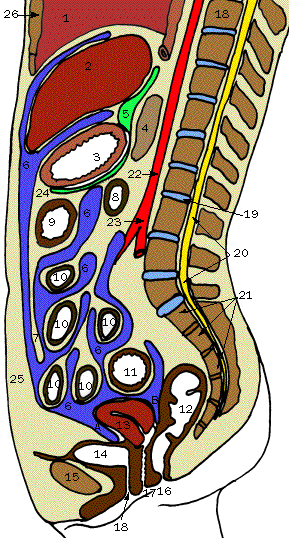

Il peritoneo come membrana semimpermeabile

Gli elementi che prendono parte alla dialisi peritoneale sono, classicamente, due liquidi (il sangue e il dializzato) separati da una membrana semipermeabile: la membrana peritoneale.

Il flusso ematico capillare efficace per la depurazione, ossia il flusso nei capillari peritoneali, è stimato intorno ai 60-100 ml/min. Purtroppo, non viene sfruttato tutto il potenziale capillare della membrana: nonostante le arteriole peritoneali originino 5-8 capillari, solo il 20% di questi viene effettivamente perfuso. Stimoli fisiologici o farmacologici possono influire sul numero di capillari utilizzati, sulla loro distensione e sul flusso ematico, aumentando così la superficie capillare “efficace” per lo scambio di soluti.

Con il termine “membrana peritoneale” non si intende la struttura anatomica in sé, bensì l’insieme dei tessuti coinvolti negli scambi tra il sangue e il dializzato. Questa membrana è costituita da tre strutture anatomiche: la parete capillare (che separa il lume capillare dall’interstizio), l’interstizio (che separa la parete capillare dalla superficie basale peritoneale) e la superficie peritoneale.

Per raggiungere il dializzato partendo dal lume capillare, un soluto deve attraversare ben sette diverse resistenze:

- uno strato di plasma stagnante a ridosso della parete capillare,

- endotelio e membrana capillare,

- strato interstiziale connettivale in cui sono immersi molteplici elementi tra cui macromolecole che possono legare grandi quantità di acqua,

- la membrana basale

- il mesotelio peritoneale,

- infine microvilli presenti sul mesotelio che oltre ad aumentare la superficie di scambio e diminuire gli attriti produce un film stagnante miscela di fosfolipidi idrorepellenti.

I fattori che condizionano la permeabilità del peritoneo

Questa membrana, essendo biologica e quindi “viva”, e non sintetica o statica, è soggetta a numerosi fattori che determinano variazioni nei tre fenomeni dialitici: diffusione, ultrafiltrazione e convezione. I principali fattori che influenzano questi processi sono i seguenti:

1. Pressioni:

Le pressioni oncotica e idrostatica del sangue, dell’interstizio e del dializzato dipendono dallo stato di pressione arteriosa, dal livello di idratazione dell’interstizio, dai volumi dei liquidi e dalle pressioni intraddominali. Questi fattori possono influenzare l’efficienza della dialisi peritoneale.

2. Tempo:

Diffusione e ultrafiltrazione richiedono un certo tempo a causa delle diverse resistenze che i soluti e i liquidi incontrano durante il passaggio tra i compartimenti. Con il progressivo equilibrio dei soluti tra le due soluzioni, la velocità di diffusione (clearance peritoneale) diminuisce. Ad esempio, l’urea impiega circa 4-6 ore per raggiungere una concentrazione equilibrata tra plasma e dializzato. Anche l’ultrafiltrazione segue una curva temporale: nelle soluzioni glucosate, durante l’assorbimento dei volumi ultrafiltrati, la concentrazione di glucosio si diluisce e viene progressivamente assorbita. Tra le sei e le otto ore si raggiunge il picco del volume assorbito, dopodiché la curva diventa negativa per effetto del riassorbimento ematico e linfatico.

3. Superficie peritoneale:

Il flusso di un soluto aumenta con l’estensione della superficie di scambio disponibile. Interventi chirurgici o peritoniti possono provocare aderenze o fibrotizzazioni, riducendo la superficie di scambio e, di conseguenza, l’efficienza dialitica. Inoltre, un volume inadeguato di liquido dialitico, che non sfrutta l’intera superficie peritoneale, compromette la dialisi.

4. Permeabilità della membrana:

La permeabilità può essere modificata da processi infiammatori come la peritonite, che possono alterare le resistenze della membrana. Durante la peritonite, si osserva un maggiore assorbimento di glucosio e una riduzione dell’ultrafiltrazione. Tuttavia, la vasodilatazione causata dall’infiammazione aumenta il numero di capillari perfusi e favorisce lo scambio di soluti. La perdita del mesotelio durante la peritonite aumenta temporaneamente la permeabilità, ma i successivi processi riparativi, con formazione di fibrosi, aumentano le resistenze alla diffusione dei soluti.

5. Concentrazione dell’agente osmotico nella soluzione dialitica:

Maggiore è la concentrazione di glucosio nella soluzione dialitica, maggiore sarà l’ultrafiltrazione. Tuttavia, concentrazioni elevate possono avere effetti negativi sulla membrana peritoneale, rendendo necessario un’attenta valutazione del rapporto tra costi biologici e benefici in termini di ultrafiltrazione efficace.

Se sei un infermiere in cerca di approfondimenti o stai preparando un concorso, “L’infermiere – Manuale teorico-pratico per i concorsi e la formazione professionale” di Marilena Montalti e Cristina Fabbri (Maggioli Editore) è la risorsa ideale. Un testo aggiornato e completo per affrontare al meglio la pratica clinica e le selezioni concorsuali. Disponibile su MaggioliEditore.it e su Amazon.

Infermiere – Manuale per i concorsi e la formazione

Manuale per l’Infermiere collaboratore professionale

Questo manuale è destinato sia a professionisti esperti, sia a coloro che devono studiare per superare le prove di un concorso per il profilo da infermiere. Gli argomenti vengono trattati in modo chiaro e approfondito, seguendo le indicazioni dei programmi d’esame dei concorsi delle Aziende Ospedaliere e delle ASL. Nella prima parte del libro vengono descritti l’evoluzione e gli aspetti normativi del Sistema Sanitario Italiano, partendo dall’istituzione e dalle principali riforme del Servizio Sanitario Nazionale arrivando fino al PNRR. L’analisi prosegue con un focus storico e legislativo dell’Infermiere (il profilo professionale, il Codice Deontologico, il percorso di formazione continua ECM, il Codice di Comportamento e le principali teorie infermieristiche) e dell’OSS, descrivendo il percorso che va dall’infermiere generico fino alla figura dell’Operatore Socio Sanitario. Il manuale tratta il processo di assistenza (i modelli per la valutazione delle attività assistenziali) e la ricerca infermieristica con la descrizione delle evidenze nella pratica professionale, con un focus specifico sull’Evidence-Based Medicine (EBM) e sull’Evidence-Based Nursing (EBN). Una parte si focalizza sulle strategie da implementare per garantire la sicurezza sia dei pazienti che degli operatori sanitari, includendo aspetti come il risk management, l’health technology assessment e le infezioni correlate all’assistenza-ICA. Viene inoltre trattata la normativa relativa alla sicurezza sul lavoro, in particolare il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. L’ultima parte offre un approfondimento sull’assistenza infermieristica, descrivendo gli strumenti operativi disponibili, come linee guida, protocolli, procedure, PDTA, scale di valutazione e cartella infermieristica. Vengono anche discusse le principali procedure adottate, tra cui Case Management, Primary Nursing e telemedicina, insieme alle diverse tipologie di assistenza, che comprendono quella di base, internistica, area critica sia in ambito intraospedaliero che extraospedaliero, e assistenza perioperatoria. Nella sezione online collegata al libro sono disponibili alcuni approfondimenti normativi. Ivano CervellaLaurea in Infermieristica, Master di I° Livello in Management e Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie, Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Master di II° Livello in Organizzazione, Management, Innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni. Progettista percorsi formativi ECM (Educazione Continua in Medicina), Membro di “Selezioni – Equipe didattica – Esami OSS”, Docente SSN. di Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (Università Piemonte Orientale) e del corso OSS, vanta numerose esperienze professionali e didattiche in campo sanitario, vanta numerose esperienze professionali e didattiche in campo sanitario.Carlo CatanesiLaurea in Infermieristica, Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Master di I° livello in Management e Coordinamento delle professioni sanitarie, Master di II° livello in Management e Direzione di strutture complesse. Infermiere presso la S.S. Grandi Ustioni dell’ AOU CSS di Torino, Docente SSN, vanta numerose pubblicazioni scientifiche ed esperienze professionali e didattiche in ambito sanitario.

Ivano Cervella, Carlo Catanesi | Maggioli Editore 2025

34.20 €

Soluzione Dialitica

La soluzione dialitica occupa uno spazio considerato virtuale il cavo peritoneale, in cui fisiologicamente è presente un liquido lubrificante di poco più di 30 ml. Nella maggior parte degli adulti è possibile inserire volumi di 2 litri, e in una minore percentuale arrivare persino a 3 litri.

La soluzione consente al paziente di scambiare con l’esterno diverse sostanze, con l’obiettivo di correggere le alterazioni metaboliche tipiche dello stato uremico e di integrare eventuali carenze di metaboliti.

Affinché la dialisi peritoneale sia efficace, la soluzione deve essere biocompatibile, ovvero capace di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche anatomiche e funzionali del peritoneo. Questo è fondamentale poiché la soluzione deve rimanere per un certo periodo all’interno della cavità peritoneale affinché gli scambi possano avvenire correttamente.

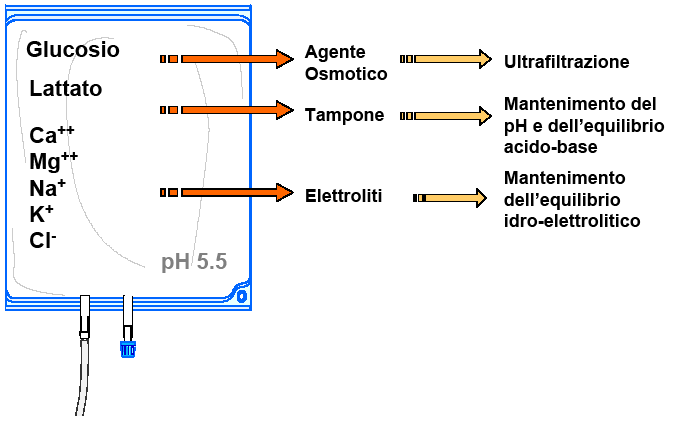

Tra le varie tipologie di soluti presenti nella soluzione dialitica, sono obbligatoriamente presenti almeno tre componenti fondamentali, che rappresentano le forze alla base dei processi di convezione, osmosi e tamponamento dell’acidosi:

- Gli elettroliti: Sodio, Potassio, Calcio e Magnesio

- Gli agenti osmotici: la ricerca sta studiando la combinazione più biocompatibile. A basso peso molecolare abbiamo il glucosio, il glicerolo, fruttosio o xylitolo, l’amminoacido glicina. Ad alto peso molecolare abbiamo l’albumina, poliglucosio e peptidi.

- Gli agenti tampone: ultimamente si utilizza solo il lattato per la minore presenza di effetti collaterali, ma spesso sono presenti soluzioni di bicarbonato divise in camere con valvola a frattura nelle sacche, evitando che precipiti interagendo con il calcio o il magnesio durante la sterilizzazione.

Le soluzioni nel liquido di dialisi e le sue funzioni

Le soluzioni sono conservate in sacche commerciali e possono essere suddivise in base alla concentrazione di glucosio in tre categorie:

- Sacche a bassa concentrazione: con glucosio dall’1,36%

- Sacche a media concentrazione: con glucosio dal 2,27% al 2,5%.

- Sacche ad alta concentrazione: con glucosio dal 3,86% al 4,0%.all’1,5%.

Oltre a queste, è possibile trovare soluzioni alternative come le icodestrine al 7,5% e le soluzioni con amminoacidi all’1%.

Le diverse concentrazioni vengono utilizzate per ottenere ultrafiltrazioni di quantità variabili di liquido: ad esempio, con le soluzioni ad alta concentrazione è possibile rimuovere fino a 1000 ml di liquido.

Educazione sanitaria nella gestione delle sacche di soluzione

Durante il training, l’infermiere deve educare il paziente a maneggiare e conservare correttamente le sacche, al fine di evitare alterazioni, perdite o contaminazioni che potrebbero peggiorare la situazione clinica.

Ogni sacca ha una data di scadenza, deve presentarsi limpida e integra. Se queste condizioni non sono rispettate, l’infermiere deve spiegare al paziente che la sacca non deve assolutamente essere utilizzata.

Per migliorare il comfort durante uno scambio, è possibile riscaldare la soluzione fino a una temperatura più gradevole. A tale scopo, si può utilizzare uno scaldasacche oppure, in assenza di questo dispositivo, avvolgere la sacca con un telo e appoggiarla su una borsa calda. È assolutamente sconsigliato l’uso di altri metodi per riscaldare le sacche.

Le sacche devono essere conservate in un ambiente privo di sbalzi termici significativi, evitando temperature troppo basse (inferiori ai 4°C) o eccessivamente elevate. È consigliabile riporle vicino al luogo in cui avviene lo scambio, possibilmente allestendo una stanza dedicata, in cui si concentrino gli sforzi organizzativi, preventivi e igienici.

Catetere peritoneale

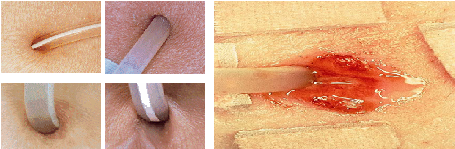

Si tratta di un piccolo tubo di materiale plastico inserito nell’addome, precisamente nella cavità peritoneale. L’inserimento avviene tramite intervento chirurgico o, più recentemente, attraverso videolaparoscopia.

L’emergenza cutanea, o “exit-site”, è la porzione del catetere che fuoriesce dalla cute. Essa si trova a circa due o tre centimetri sotto l’ombelico, inserendosi sulla linea alba o nel muscolo retto dell’addome. L’exit-site rappresenta la parte finale del tunnel sottocutaneo attraverso il quale il catetere viene fatto passare prima di raggiungere la cavità peritoneale.

All’interno della cavità peritoneale, la punta del catetere presenta numerosi fori laterali e uno terminale, oltre a essere arrotolata su se stessa per prevenire malposizionamenti o avvolgimenti omentali.

Si definisce “sinus” il tratto di cute invaginata che, dall’emergenza, si estende verso l’interno lungo il catetere peritoneale (De Vecchi, 2004).

Il catetere più comunemente utilizzato, e tuttora non abbandonato, è il Tenckhoff, identificato con la sigla TC. Esso presenta una doppia cuffiatura e, come già descritto, una parte terminale arrotolata.

Le diverse varianti che prevedono un numero differente di cuffie non hanno ottenuto il consenso della comunità scientifica, che continua a riconoscere al modello TC la migliore efficacia nella prevenzione delle complicanze infettive, della dislocazione e del leakage.

La ricerca, tuttavia, sottolinea la necessità di migliorare sia le tecniche chirurgiche di posizionamento, sia le modalità di gestione del catetere, sia nell’immediato post-operatorio sia a lungo termine. Le competenze infermieristiche richieste in questo ambito sono sia di tipo relazionale-educativo, sia tecnico.

Assistenza Infermieristica Pre e Post Posizionamento di Catetere Peritoneale

Il giorno prima del posizionamento del Catetere Peritoneale

Informare il paziente, non limitandosi a una semplice spiegazione dell’intervento, ma affrontando dubbi e ansie con un approccio olistico, possibilmente in collaborazione con l’équipe multidisciplinare durante il periodo di predialisi.

Preparazione tecnica:

- Assicurarsi che il paziente abbia compreso l’importanza di seguire una dieta ricca di fibre nei due giorni precedenti l’intervento e di eseguire un clistere di pulizia la sera prima, al fine di garantire un intestino libero.

- Effettuare una doccia antisettica nelle ore precedenti l’intervento.

Il giorno dell’intervento

- Svuotamento della vescica o inserimento del catetere vescicale

- Somministrazione della terapia prescritta e incannulare una vena periferica.

- Trasporto del paziente in sala operatoria, corretto posizionamento con evidenza della finestra chirurgica, tricotomia dell’addome sino alla sinfisi pubica

- Preparare il paziente con mascherina, camice e cuffia, monouso.

- Predisporre e verificare presenza del materiale necessario alla corretta esecuzione dell’intervento.

- Monitorare il paziente

- Disinfettare la finestra chirurgica

Dopo l’intervento di posizionamento del catetere peritoneale

- Verificare condizioni generali e monitorare i parametri vitali.

- Controllare le ferite chirurgiche e l’exit-site per possibile leakage (perdite) o sanguinamento.

- Ancorare il catetere con cerotti anallergici.

- Verificare e favorire nei successivi quindici giorni la guarigione della ferita al fine di prevenire le complicanze infettive e l’erniazione:

- Effettuare lavaggi del catetere con piccoli volumi di soluzione fisiologica per evitare che coaguli di sangue o fibrina ostruiscano il catetere, documentare le caratteristiche dei liquidi in uscita per verificare sanguinamenti.

- Medicare (medicazione semiocclusiva) e controllare l’exit-site ogni 3-4 giorni (aumentare frequenza se presente sanguinamento), coprire l’exit-site con garze sterili.

- Educare il paziente ad evitare traumatismi nella zona come l’uso del cuscino sull’addome per sostenere la parete addominale durante colpi di tosse o starnuti.

- Togliere i punti di sutura nei 7-8 giorni successivi. Ritardare di quindici giorni la dialisi se il posizionamento è chirurgico.

A lungo termine

Numerosi studi indicano che la pulizia quotidiana dell’emergenza con disinfettanti topici non è indispensabile e, anzi, può danneggiare il tessuto nel lungo periodo. È quindi consigliabile alternare l’uso di disinfettanti con la semplice detersione tramite soluzione fisiologica e sapone.

Nei casi in cui l’emergenza cutanea si presenti in condizioni ottimali, è utile, durante la doccia, indirizzare il getto d’acqua direttamente sulla zona per rimuovere sporcizia e desquamazioni. È importante, tuttavia, asciugare accuratamente la zona, preferibilmente con un asciugamano pulito o con un phon a bassa temperatura.

L’infermiere ha il compito di controllare e valutare periodicamente il sito, considerato a rischio di infezione. A tal fine, esistono diverse schede di valutazione infermieristica, che consentono di monitorare i segni e sintomi di infezione attraverso quattro parametri fondamentali:

- Arrossamento

- Secrezione

- Granulazione

- Dolore

Ogni parametro viene valutato e classificato, consentendo all’infermiere di determinare se l’exit-site è sano o a rischio di infezione.

È consigliabile, per monitorare le infezioni dell’exit -site, una scheda di valutazione infermieristica che esamini i segni d’infiammazione: arrossamento, secrezione, tessuto di granulazione e dolore. Con questi segni è possibile classificare le alterazioni dell’ES adottando il sistema più agile e pragmatico proposto dal Gruppo Cooperativo per lo Studio della DP in Italia: – Emergenza sana: colore dell’emergenza naturale, senza crosta o arrossamento né secrezione purulenta o sierosa. – Emergenza da trattare: secrezione purulenta e/o sierosa associata ad arrossamento della cute circostante e a coltura positiva. – Emergenza da osservare: presenza di crosta, o arrossamento senza secrezione purulenta, presenza di cheloide senza secrezione sierosa o purulenta, presenza di secrezione sierosa durante la maturazione dell’emergenza (primi 2-3 mesi).” (De Vecchi, 2003)

Non perderti il meglio di Dimensione Infermiere!

Vuoi rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità del mondo infermieristico e sanitario? Iscriviti alla nostra newsletter!

Riceverai direttamente nella tua casella di posta news, attualità sul mondo infermieristico e sanitario, articoli scientifici, approfondimenti professionali, interviste esclusive, podcast e contenuti inediti pensati per te. Formazione, concorsi, esercizio professionale, eventi, ECM e molto altro: tutto in un’unica newsletter per supportarti nella tua crescita professionale.

🔗 Iscriviti ora e unisciti alla nostra community di professionisti dell’assistenza!

Iscriviti alla newsletter

Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.

Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Successivamente, si valuterà caso per caso la necessità di avviare una terapia adeguata.

È fondamentale educare il paziente a indossare una mascherina ogni volta che scopre l’exit-site, al fine di prevenire infezioni da Staphylococcus aureus trasmesse per via aerea (droplet), soprattutto nei pazienti portatori di colonizzazioni batteriche a livello nasale.

Le evidenze scientifiche consigliano inoltre di mantenere una medicazione semiocclusiva sull’exit-site: questa, oltre a proteggere il sito da contaminazioni esterne, contribuisce a evitare trazioni accidentali, ancorando in modo più sicuro il catetere. Tale precauzione è particolarmente utile nei pazienti con condizioni patologiche anche lievi che potrebbero aumentare il rischio di complicanze.

Assistenza Infermieristica durante la Dialisi Peritoneale

Metodi e Sistemi di Connessione Sacca-Catetere

Un punto centrale, pressoché cardinale, su cui si fonda il successo futuro della dialisi peritoneale è la connessione delle sacche al catetere peritoneale.

Uno dei principali limiti che ancora relega la dialisi peritoneale a semplice alternativa all’emodialisi è rappresentato dalle complicanze infettive, in particolare le peritoniti. Il rischio maggiore di contaminazione batterica e, quindi, di infezione, si verifica proprio nel momento in cui vengono connessi tra loro i vari componenti del sistema dialitico.

Grazie a un attento lavoro di ricerca e sviluppo, è stata messa a punto una metodica di connessione che riduce a tre i momenti critici di potenziale contaminazione.

- Rimozione del tappo di protezione dall’estremo del catetere.

- Rimozione del tappo di protezione dalla sacca.

- Connessione della sacca con il catetere.

Questo sistema rappresenta l’evoluzione di precedenti metodiche di carico/scarico, combinando l’utilizzo di un sistema a “Y” con quello a doppia sacca. In pratica, si tratta di un’estensione unica del catetere peritoneale che si collega a una linea ramificata in due branche (a forma di “Y”), le quali sono direttamente collegate alle sacche utilizzate durante la CAPD (Dialisi Peritoneale Ambulatoriale Continua).

Recentemente, sono stati introdotti nuovi sistemi in commercio che, grazie a un complesso meccanismo contenuto all’interno di una scocca circolare, garantiscono maggiore sicurezza in fase di connessione.

A ogni collegamento del set paziente monouso, entra in funzione una valvola di sicurezza, detta CAP, che isola il lume della linea del catetere da qualsiasi potenziale contaminazione. Solo quando il set paziente viene correttamente connesso alla scocca del sistema, il CAP viene rimosso, consentendo l’apertura del lume e il collegamento con le sacche.

Al termine delle fasi di carico e scarico, il sistema provvede a rioccludere il lume con un nuovo CAP, prima che la sacca venga scollegata dal set paziente, garantendo così la massima protezione da agenti infettivi.

Tecniche della Dialisi Peritoneale

Dopo aver esposto gli elementi fondamentali della dialisi peritoneale — ovvero il peritoneo, la soluzione di dialisi e il catetere peritoneale — possiamo procedere con l’elencazione delle diverse tecniche utilizzate.

Le tecniche si suddividono in manuali e automatizzate, e la loro scelta dipende da diversi fattori: il bisogno clinico, le abitudini, le preferenze e i limiti del paziente, oltre che dalle specifiche esigenze terapeutiche e riabilitative.

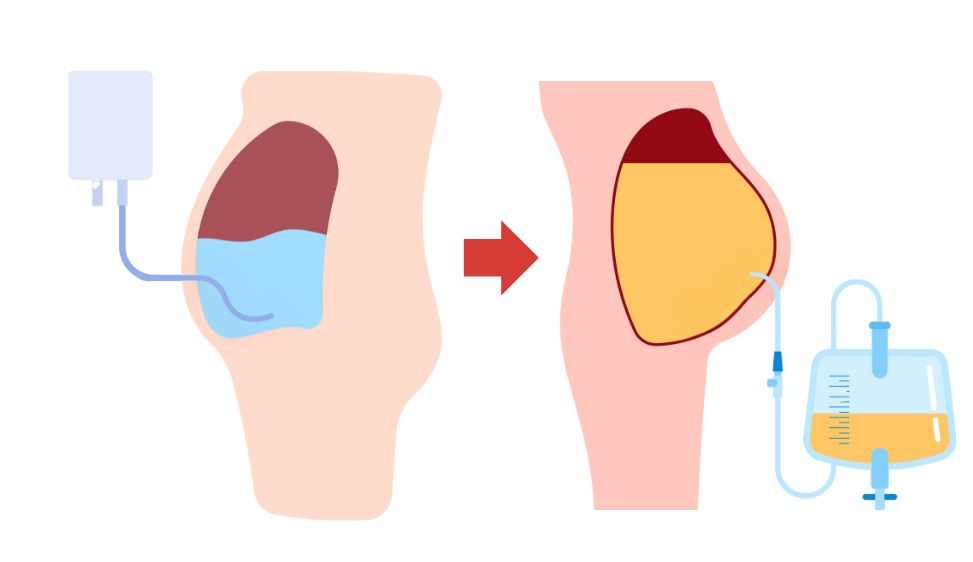

Le fasi comuni a ogni tecnica di dialisi peritoneale si possono riassumere in:

- Riempimento (fill) – introduzione della soluzione di dialisi nella cavità peritoneale. Carico della soluzione di dialisi attraverso il catetere peritoneale.

- Pausa o sosta (dwell) – tempo di permanenza del liquido nella cavità, durante il quale avvengono gli scambi di soluti e liquidi. Sosta, che è il tempo in cui la soluzione viene lasciata all’interno della cavità addominale per effettuare gli scambi.

- Scarico (drain) – rimozione della soluzione esausta contenente scorie e liquidi in eccesso. Scarico della soluzione satura di scorie attraverso il catetere peritoneale

Metodiche della Dialisi Peritoneale

CAPD: Dialisi peritoneale ambulatoriale continua

Prevede la permanenza continua del liquido di dialisi nella cavità peritoneale per ventiquattro ore al giorno, con sostituzioni periodiche durante il giorno che durano circa 20-30 minuti ciascuna.

È la forma più comune di dialisi peritoneale poiché consente al paziente una buona libertà nei periodi tra uno scambio e l’altro. Tuttavia, deve essere eseguita in un ambiente organizzato, pulito e idoneo a garantire condizioni igieniche ottimali.

Si parla di dialisi standard quando il volume totale degli scambi giornalieri è di circa 8 litri, mentre si definisce ad alto dosaggio quando si superano i 9 litri al giorno.

DAPD: Dialisi peritoneale ambulatoriale diurna.

Simile al CAPD ma senza soste di liquido di dialisi nelle ore notturne. Non molto frequente. Mentre le metodiche automatizzate sono le dialisi peritoneale automatizzate o APD, prevedono l’uso di un’apparecchiatura chiamato cycler per eseguire le fasi di carico e scarico del dialisato. Solitamente il trattamento si esegue durante la notte mentre il paziente dorme.

CCPD – Dialisi Peritoneale Ciclica Continua

Prevede scambi di breve durata effettuati durante la notte, mentre il paziente è collegato a un cycler. Durante il giorno, il liquido di dialisi permane nella cavità addominale per aumentare l’efficacia del trattamento. In media, si effettuano circa 8 litri di scambi notturni e 2 litri rimangono in cavità durante il giorno.

NIPD – Dialisi Peritoneale Intermittente Notturna

Prevede lo scambio esclusivo durante le ore notturne, senza permanenza di liquido durante il giorno. Vengono generalmente utilizzati tra 10 e 20 litri per notte.

TPD – Dialisi Peritoneale Tidal

Forma notturna in cui non si svuota completamente la cavità peritoneale a ogni scarico, mantenendo sempre una parte del dialisato all’interno. Questo consente di sfruttare la maggiore capacità depurativa del liquido che permane a lungo in addome.

BreakPOINT

Simile alla TPD, ma con una differenza fondamentale: lo scambio non avviene a intervalli fissi, bensì quando la macchina rileva una significativa riduzione della velocità di flusso dello scarico. Questo parametro viene utilizzato come indicatore dell’efficacia dello scambio, permettendo una gestione più dinamica e personalizzata.

Procedura Infermieristica di un cambio CAPD durante la Dialisi Peritoneale

Di seguito viene illustrato come, generalmente, si redige una procedura per l’esecuzione del carico/scarico di una sacca nella dialisi peritoneale. Materiale occorrente:

- Un ambiente pulito, tranquillo e isolato

- Sedia e tavolo di lavoro disinfettabile

- Piano di lavoro idoneo alla preparazione del materiale

- Sostegno con due ganci per appendere le sacche

- Bilancia per la persona e bilancia a molla per la pesatura dei sacchetti

- Dispenser per sapone (preferibilmente a sensore o a pompa)

- Cestino per rifiuti (meglio se a pedale)

- Dispositivi di protezione individuale (mascherina, guanti, eventualmente camice)

- Timer per la gestione dei tempi di scambio

- Diario di dialisi per la registrazione dei dati

- Kit per CAPD, contenente le sacche di dialisi (soluzione fresca e sacca di scarico), linea di connessione e disinfettanti eventualmente previsti

Questa preparazione rappresenta il primo passo per garantire sicurezza, igiene ed efficacia durante la procedura di dialisi peritoneale manuale.

Tecnica del cambio del sacchetto:

- Chiudere porte e finestre.

- Preparare gli accessori: in particolare: contenitore di disinfettanti, disinfettanti spray, tamponi, compresse, sacchetto con scarico di riserva, mascherina, pinze, bilance, secchi per rifiuti ecc.

- Riscaldare il sacchetto.

- Far fuoriuscire il liquido di dialisi.

- Detergere con un disinfettante la superficie di lavoro.

- Indossare la mascherina.

- Lavare le mani in maniera antisettica per tre minuti con acqua, sapone, spazzola e una sostanza disinfettante; successivamente asciugare le mani con salviette monouso.

- Prendere il nuovo sacchetto dalla confezione e controllarne l’integrità, la limpidezza, la data di scadenza, la presenza di eventuali difetti e la composizione del contenuto.

- Aprire il cono di frantumazione nel sacchetto di dialisi, aprire le pinze, iniziare a far affluire il dializzato fresco.

- Dopo aver completato l’afflusso del dializzato completare la manovra di stacco secondo le istruzioni del set.

- Controllare il dializzato consumato tenendo il sacchetto controluce. Bisogna valutare se il dializzato è chiaro, torbido o velato; lievi velature indicano la presenza di fili di fibrina.

- Se il liquido di dialisi è chiaro il sacchetto usato va svuotato; nel caso vi sia torbidità, il vecchio sacchetto con il dializzato deve essere conservato e portato nel centro di cura, che deve essere immediatamente informato e consultato.

- Compilare il diario di dialisi.

La dialisi peritoneale si conferma quindi una strategia terapeutica efficace, versatile e centrata sul paziente, capace di coniugare esigenze cliniche e qualità della vita. La sua buona riuscita dipende da un’attenta gestione del catetere, dalla corretta esecuzione delle manovre di carico/scarico e da un’educazione continua che coinvolga il paziente in modo attivo e responsabile. Conoscere a fondo questa metodica — nei suoi aspetti tecnici, assistenziali e relazionali — significa non solo migliorarne l’efficacia, ma anche restituire autonomia e dignità alla quotidianità di chi la utilizza.

Autore: Dario Tobruk (seguimi anche su Linkedin – Facebook – Instagram – Threads)

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento